You are currently browsing the category archive for the ‘y del mucho leer’ category.

Dentro de muy poco veré llegar al mundo un libro que, para no desdecirse de su madre y de su tiempo, tiene hasta la inevitable tara congénita, fruto de la imprevisión y de las prisas.

Mi pequeña edición deficiente, que mi buen dolor de cervicales y mis horas de sueño me costó, y aun así o por eso la hice lastimada.

Cela no superó el paso del tiempo. Su lenguaje no nos llega. Es rancio. Esa España ya no es la nuestra. Además fue fascista, y después de fascista, un energúmeno impresentable, un pepero conspiracionista y un cachalote enamorado. Y marqués. Madre mía.

Entonces abro La familia de Pascual Duarte y me digo: es cierto, Cela está pasado y su lenguaje ya no nos llega, del mismo modo que Esquilo está pasado y su lenguaje ya no nos llega. Porque así insiste el Pascual en la tragedia: reduciendo un conflicto esencial para cualquiera de nosotros a sus puros huesos. Y ya se sabe que la tragedia no es posmo.

Pero claro, con Esquilo no se atreven.

Hace dos semanas, redactando unos apuntes sobre la Ilustración, iba yo a escribir “pensamiento ilustrado” y se me coló una letra en el sintagma: “pen(e)samiento ilustrado”, rezó mi primera transcripción de la fórmula con que me quería referir al ideario político y social del racionalismo positivista. Mientras borraba caracteres y me reía —menudo cachondeo habría suscitado entre mis estudiantes la letrita infiltrada—, caí en la cuenta de que el lapsus era elegante como una bella teoría matemática: venía a ser la síntesis cómica y desparpajada de los límites y las contradicciones que se le pueden achacar a la Ilustración.

No me malinterpreten: las limitaciones de las Luces también tienen origen en la ceguera de clase del movimiento; no todo es fruto de haberle escamoteado el proyecto de la razón a la mitad de la humanidad por considerarla parte de la Naturaleza. O quizá sí, vaya a saber, porque el vulgo también era fuerza natural desatada a la que no le convenía conocer según qué verdades, no fuesen a atragantársele por falta de reflexión y acabaran vomitadas en forma de quiebra social. Sí, la Naturaleza fue aquella categoría a la que se acogieron los racionalistas para abocar en ella a todo sujeto que no se atuviese a las sujeciones pensadas desde otra parte. Hasta lo del derecho y la moral natural —construcciones que intentaban pensar el comportamiento ético desde una base natural común, a falta ya de la religiosa— suponían pese a todo un encubrimiento de los privilegios de clase nada naturales que permitían actuar legal y moralmente.

En fin, a lo que iba: que tanto pueblo como mujer fueron cuerpos extraños a las Luces. Infiltrados, como la letrita, cuyo solo asomarse entre las solideces del discurso apuntaba a las carencias estructurales del edificio. Pero oiga, me dirán ustedes, y las salonières. Qué habría sido de la Enciclopedia sin ellas. Qué hay de Julie de Lespinasse, qué hay de la condesa de Montijo. Qué hay de Rosa Gálvez y de Émilie du Châtelet. Eso digo yo, qué hay. Qué se hicieron las damas, quién se acuerda de ellas, digo yo. Qué mención en la Enciclopedia les reconoce haber abierto un espacio donde podía circular lo que en la calle no se podía decir en voz alta. Quién mencionaría a Émilie du Chatêlet como introductora de la física newtoniana en el continente. ¿Pero eso no lo había hecho su amante? ¿No había sido Voltaire? ¿Quién cardó aquí la lana? ¿No sabía la propia Émilie que el trabajo intelectual era una de las pocas grietas por las que las mujeres podían asomar la cabecita al espacio público? ¡Ah, Émilie, la única que tuvo la decencia de afirmar que sus disquisiciones sobre la felicidad solo funcionan en el benentés de que uno ya tenga el riñón forrado!

Cuerpos extraños, sí, lapsus en el discurso con los que la Ilustración no sabe muy bien qué hacer si no es para instrumentalizarlos: véase qué papel les destina Jovino el meláncolico al final de su Elogio a Carlos III. Hay que ser útiles a la sociedad, chicas; pero rousseaunianamente, nada de pronunciar en público la palabra propia: que el discurso, si lo tenéis, quede labrado en los corazoncitos de vuestras criaturas, esas que —caso de ser varones— sí saldrán a la tribuna. Pero de firmar poco, vaya a ser que los historiadores puedan rastrear los testimonios de vuestro influjo en algún documento escrito. Cuánto daño hizo el Emilio, por los dioses, ese libro donde ella es una tierna florecilla que se desmaya en cuanto él la besa, puesto que ni de su cuerpo sabe nada hasta que él no la introduce en los secretos misterios de su propia fisiología. Ah, esa eliminación del cuerpo de la mujer que opera Rousseau, ese borrar una cosa que le perturba enormemente y que se ve en la necesidad de reescribir para que no lo desborde. Porque ahí está el quid de la cuestión, amigos míos: que un señor a quien su papá acusó de haber matado a su mamá en el parto, y que por tanto tiene una empanada considerable en cuanto a sexo, cuerpo y naturaleza se refiere, acaba definiendo el modelo familiar y pedagógico de la Europa burguesa toda. ¡Y la Europa burguesa toda, ellos y ellas, miembros y miembras, se lo compra!

Porque Europa no andaba más fina que Rousseau en lo que a relaciones con el cuerpo se refiere, no se vayan a creer. Hasta Mary Wollstonecraft, que le cantó las cuarenta al Emilio, tropezaba una y otra vez con el cuerpo. Menos mal que hubo un Swift, que no es que tuviera precisamente vínculos menos neuróticos con las mujeres; pero que por lo menos supo ver de qué pie cojeaba la ingeniería social ilustrada cuando se proponía paliar la pobreza o extender la civilización entre los bárbaros, ya fueran los otros allende los mares o los nuestros. Y los nuestros eran los cuerpos extraños: pueblo y mujeres. Qué maravillosa retranca la de ese episodio de Los viajes de Gulliver en el que un proyectista se queja de la resistencia del pueblo a los cambios. El pueblo ignorante, ya se sabe. En el pen(e)samiento ilustrado se sabe siempre, siempre: el pueblo es ignorante y por eso se opone con furor supersticioso a las innovaciones que mejorarían su vida. Que se lo digan a Esquilache. Lo genial de Swift es que vuelve el tópico contra aquel que lo pronuncia, ese proyectista que pretende mejorar el lenguaje sustituyendo las palabras por objetos. Porque no me digan, la voz ya está manchada por el cuerpo, y para que la objetividad sea plena y pura e incólume, es necesario renunciar a eso otro que habla en la voz. No vaya a ser el discurso demasiado humano. O natural. Et voilà, con toda su buena intención, este inventor pretende que todo bicho viviente adopte su método. ¿Y quién se opone? Quiénes iban a ser: las mujeres y el pueblo, qué cruz.

Que ya se sabe que a ellas les gusta hablar. Pero no emitir discursos útiles y objetivos, no, no: hablar por el gusto de hablar, ese goce que Swift comparte con ellas. Ese goce cuya sola emergencia pone de manifiesto que el cuerpo tiene que ver en el lenguaje, que nunca podrá ser desterrado de él, que cualquier depuración racionalista que se le aplique —y la Royal Society las proponía con entusiasmo— está destinada al fracaso o a la aberración. Pues bien, eso es para las Luces una mujer que habla: un cuerpo cuya presencia levanta siempre la sospecha de que el sueño de la razón produce monstruos. Un zas-en-toda-la-boca para la razón.

Como el pueblo, el otro lapsus. Que se lo digan a Esquilache, sí. O a Antonio José de Cavanillas, que en sus Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia, se lamentaba de que las mujeres de Morella y Vistabella (ella, ella) se resistían a cambiar la rueca por el torno de hilar, y eso que otro prohombre ilustrado las había enviado a Valencia a instruirse en el funcionamiento de los tornos que él mismo, con generosidad de hombre de bien, les había comprado. Pues nada, las pueblerinas erre que erre con la rueca, y tan solo, ya ve usted, porque el torno es enorme y las obliga a trabajar solas en una habitación de su casa, mientras que la rueca se puede sacar a la calle y permite estar hablando con las vecinas mientras se hila. Ay, otra vez el pernicioso gusto de hablar, que conduce a las mujeres a «buscar conversaciones y visitas» cuando muy bien podrían obtener más ovillos y por tanto mayor beneficio económico gracias al torno. Qué cabezonería la del pueblo, que ni su propio bien entiende.

¡Ay, Cavanillas, Cavanillas, cómo se te diluye la búsqueda del bien común en el horizonte de la economía productiva! ¡Cómo cierras los oídos a los intereses de las clases populares por estar escuchando los de la industria de manufacturas textiles! Que hablar, querido Cavanillas, también es hacer texto, digo tejido, verbigracia tejido social, ese en el que se entrelazan solidaridades, las mismas que protegen a estas mujeres cuando se ponen enfermas y su vecina les trae una sopa o les trabaja lo que ellas no pueden. Que el ochavo de más que ganen con el torno no les va a cuidar los niños cuando un imprevisto las saque del pueblo. ¡Ay, Cavanillas, qué modo de encubrir tu sordera de clase con el tópico de la ignorancia y la holgazanería!

¡Ay, esa intolerancia al goce y a las razones de los otros, ese miedo a que existiesen razones en lugar de razón, la razón, uniforme e igual a sí misma, toda ella identificada en torno al pen(e)samiento ilustrado!

a

Yet, Edmund was beloved.

Una sola frase en el lugar conveniente y toda la obra se da la vuelta y es necesario sentir piedad del inicuo y caer en la cuenta de que nos ha engañado y se ha engañado todo el tiempo al pensar que su móvil era la ambición.

Al final todo consiste en papá y mamá.

a

a

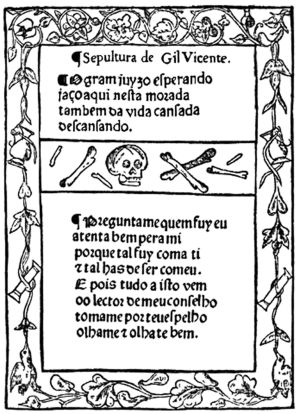

También un día en clase, insistiendo en un problema de decoro, se me ocurre que el primero que quiso volver al anónimo eterno del desnudo y ventilar la cuestión en pronombre fue don Duardos.

a

Lo que le escuece a Echevarría es que Pérez Andújar haya ido con su avidez de niño curioso hasta los bolsillos de la cultura para introducir en ellos sus finos dedos de carterista literario y hurtar los juguetes de los elegidos: el fraseo de Gómez de la Serna, el lirismo de Francisco Umbral. Aunque no acaba ahí su pecado, no: porque la cultura se jacta de redimir a prodigios menesterosos, de asistir a alumnos aventajados con beca hacia el Parnaso. No: lo que sobre todo zahiere a Echevarría es que Pérez Andújar hurte los juguetes literarios de la alta, no para sentirse de los iniciados y agradecer su acogida en el reino del estatus cultural, sino para amancebar a Machado con el TBO en contubernio antinatura y desde ahí volver a su gente. Es políticamente insoportable que el beneficiado por la generosidad de la cultura democrática —¡pero si le dimos hasta estudios!— no rinda honores a los espacios literarios que le abren sus puertas cerrando él los ojos a todo lo que esos espacios excluyen. Que Pérez Andújar no traicione lo que sabe para optar a la palmadita en la espalda es in-to-le-ra-ble.

Y como cree el burgués que todos son de su mismo interés, el crítico acusa al novelista de estar explotando la marca registrada del rencor social para hacerse con un espacio en el Editorial System.

a

Se me ocurre en clase que el mundo de los pasos de Lope de Rueda es el reino de las microrresistencias, tal como las entiende Michel Foucault.

Habitantes de un país hambriento y miserable, los rufianes, los pícaros, las putas, los criados de Rueda salen cada día a la calle con el ingenio en ristre para sustraerle a la ley de la necesidad un corrusco de pan que temple el estómago. A la ley de la necesidad y a quien tenga menos afilado el instinto de supervivencia, que en la España del XVI no se civiliza en el trabajo, sino que despliega sus añagazas en los trabajos. Los muchos que los españoles deben tomarse para echar un trago, tentar un muslo o robarle media tarde de descanso al servicio del amo. Toda la inteligencia de un país se emplea así en los deseos más a ras de tierra, que cobran una calidad espiritual negada en la alta cultura: una milhoja, unas monedas, unos olivos son aspiraciones del alma tan apremiantes como la llama de amor que abrasa a los enamorados en la poesía neoplatónica. Las criaturas de Rueda sueñan comida, sueñan dinero, sueñan holganzas, con lo que otorgan a todas esas cosas un lugar en las alturas, como les sucede un siglo más tarde a los jamones y los pollos en los Cuatro labriegos de Velázquez.

Pero digo mal: hablaba de toda la inteligencia de un país, y en realidad se trata de toda la inteligencia de una clase social que ni siquiera tiene la conciencia de serlo. Y que tampoco dispone de un discurso revolucionario con que oponerse al absolutismo monárquico, al que se mostraría sinceramente leal de ser preguntada. La conciencia también puede ser un artículo de lujo. No obstante, en los personajes de Rueda la vida resiste con furor por encima de fidelidades ideológicas. Es entonces cuando estas criaturas idean su estrategia para liberarse cotidianamente de un poder ejercido por los más próximos: los prójimos, cercanos y sin embargo mejor posicionados en la jerarquía social. Ante las órdenes del amo o frente al dueño de la taberna, el criado intenta el escaqueo fingiendo creerse ratón y el pícaro se escabulle dejando en prenda una espada. Obviamente, nada se modifica en el sistema que los oprime y que mañana exigirá una nueva treta; pero hoy y para ellos se ha abierto una pequeña brecha por la que respirar.

Un siglo después, el ejercicio de las microrresistencias aparece incluso en la vida de las clases mejor acomodadas, porque allí las mujeres son un estrato sometido entre guardainfantes: qué otra cosa les queda a las damas de las comedias lopescas y calderonianas para escapar a la rigidez del código de honor que la traza, esa argucia que al final de la obra lo deja todo dentro del orden matrimonial pero que les permite a ellas, como mínimo, casarse con su elegido. Acudir aquí a Foucault permite lidiar mejor en ese callejón sin salida donde la crítica se ha visto al preguntarse con La viuda de Valencia oLa dama duende en la mano si el teatro de Lope y Calderón suscribía el concepto de honra o lo ponía en solfa. Pues bien: quizá ni lo uno ni lo otro. Quizá ese teatro no es más ni menos que un testimonio del juego entre un sistema ideológico cuyo poder permanece inalterable y las resistencias domésticas que le oponen algunos individuos sin llegar a desarmarlo, pero creando una grieta en la que vivir con más holgura.

Olvidarse del propio nombre, hacerse la tonta, ir en busca del deseo a través de un mueble corredizo: microrresistencias en los siglos de oro como el agujero en el muro de Morelli, donde la ausencia de un pronombre en el discurso sobre lo imposible —en el fondo sabía que no se puede ir más allá porque no lo hay— deja un espacio para que entre la luz.

Escojo San Camilo 1936 para el artículo de septiembre.

Nada más comenzar, ya encuentro motivos para el cabreo. La dedicatoria es infame. Claro, claro: nosotros fuimos siempre un Gregorio recién arrancado de la tierra, cual zanahoria de carne, con el barro todavía demasiado fresco como para no estar por encima de la historia. Nosotros fuimos puro cainismo telúrico, dónde va a parar, fuerza destructiva lanzada en estado natural contra la del propio vecino, qué sabíamos nosotros de la lucha de clases y del movimiento obrero, eso eran moderneces refitoleras de los europeos. ¡Y acto seguido, para corroborar semejante sesgadura, tiene la torpeza de mentar a Dios en vano!

Joder, otra vez he vuelto a meterme en camisa de once varas.

Durante las clases sobre Onetti, señalo a los alumnos cómo a pesar de ser una novela exenta en la que el segundo nivel de ficción ya se da por supuesto (La vida breve se había publicado en 1950), algún que otro personaje de El astillero tiene sensaciones que implican ese otro nivel ficcional: una mañana, el doctor Díaz Grey despierta y se siente recién depositado en el día que comienza. (Once años antes, Brausen se jactaba de lo inadvertido que permanecía Díaz Grey, mirando el río, sin sospechar que él iba a colocar una mujer frente al doctor de un momento a otro.)

Los juegos de la narrativa contemporánea. Ja.

Paseando junto al Tormes recuerdo a ese Tomás Rodaja que duerme a sus orillas, depositado bajo un árbol al inicio de la narración que está por comenzar, sin sospechar el despertar inminente, sin conocer todavía la mano del criado que habrá de levantarlo a la historia que le espera.

a

Ayer, en la pizarra a la entrada de la librería Taifa:

a

LOS LIBROS TAMPOCO

HACEN MILAGROS

a